入秋的第一场雾是后半夜裹着山风来的,中巴车在山路上晃悠时,

沈砚就看着窗外的水汽从淡白变成浓乳,把远处的竹林晕成一片化不开的墨绿。

车轱辘碾过坑洼的路面,怀里那本翻得起毛边的《湘西民俗考》硌着肋骨,

封皮上“傩戏”两个字被手指磨得发暗,边角卷成了波浪——这是他第三次来湘西,

前两次都栽在了这雾上,要么是山路被雾封了,要么是村里赶“秋傩”,

守村口的老人说“神不喜欢外人看”,硬把他拦了回去。“后生,到青溪村口了,

再往里走只能靠脚。”司机师傅把车停在一棵老樟树下,树干得两人合抱,

树皮上挂着块褪色的木牌,“青溪村”三个歪歪扭扭的字嵌在裂纹里,

字缝里还沾着点暗红的漆,像多年前干涸的血。沈砚道谢下车,帆布鞋刚踩上地面,

湿冷的水汽就顺着裤脚往上爬,石板路缝里的青苔吸饱了雾水,滑得像抹了层桐油,

每走一步都得攥紧手里的帆布包,包里装着相机和民俗笔记,怕摔着。

雾比天气预报里说的更浓,能见度不足五米。

耳边只有自己的脚步声和雾水从竹叶滴落的声音,嗒,嗒,落在草叶上,

像有人跟在身后数步子。走了约莫十分钟,前方隐约传来竹篾碰撞的轻响,

带着点木头的清香,沈砚加快脚步,很快看见一个竹棚——棚顶盖着晒干的茅草,

边缘垂着几串玉米棒子,棚下摆着张缺了角的旧木桌,

一个穿藏青土布衫的老人正坐在小马扎上编傩面具,指尖的竹篾泛着淡青的光,

桌角的铜盆里泡着几片樟木,水色发黄,散着淡淡的香。“后生,慢些走,

这雾里的青苔能滑摔人。”老人头也没抬,手里的竹篾却没停,

三绕两绕就勾勒出一个面具的眉眼轮廓,空洞的眼窝对着雾里,透着股说不出的冷。

他的手指很糙,指关节上有厚厚的茧,是常年编竹篾磨出来的,指甲缝里还嵌着点竹屑。

沈砚停下脚步,指尖蹭了蹭帆布包上的灰——那是上次去凤凰古城时沾的,还没洗干净。

“大爷,我是民俗研究所的沈砚,来查‘秋傩驱疫’的古仪,

听说青溪村还保留着完整的傩戏班子?”他说着,从包里掏出工作证,

递过去时特意把照片那面朝上,怕老人看不清。老人手里的竹篾顿了顿,竹屑落在铜盆里,

发出细碎的声响。他终于抬起头,脸皱得像晒透的橘子皮,眼角的皱纹能夹进竹屑,

眼睛却亮得惊人,像浸了水的黑琉璃,扫过沈砚怀里的书时,眉梢挑了挑:“查秋傩?

你来得不是时候。”他往竹棚外指了指,雾霭里隐约能看见祠堂飞檐的轮廓,

翘角像只蛰伏的黑兽,“傩班歇了,老班主……出事了。”“出事?”沈砚的心猛地一跳。

来之前他查了半个月资料,青溪村的傩班班主姓周,叫周守义,

是方圆百里有名的“傩神脸”——县文化馆的老馆长说,周守义戴上面具跳《开路将军》时,

唱腔能震得祠堂的瓦片颤,台下的孩童吓得攥紧大人的衣角,却又挪不开眼,

说能从面具的眼缝里看见“神的光”。“是……生病了?

”老人把编到一半的面具往桌角一放,那面具只编了眉眼,

竹篾的缝隙里还能看见阳光的碎影。他伸手从铜盆里捞起一片樟木,

指腹反复摩挲着木头纹理,那动作像在摸自家孩子的脸:“前天夜里没的。

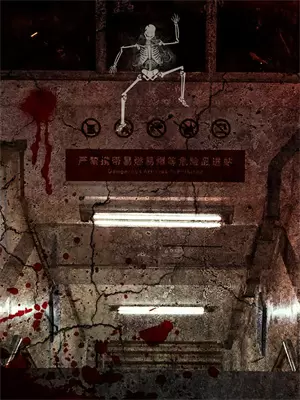

死在祠堂后面的傩戏阁,脸上还戴着‘开山神’的面具,几个后生想摘,

怎么都摘不下来——那面具是老樟木做的,重得很,最后是用凿子撬开的。

”老人压低了声音,像怕被什么听见,嘴角的皱纹挤在一起,“你猜怎么着?面具里头,

他的脸跟面具上的彩绘融在了一起,红的绿的糊了一脸,眼睛瞪得跟铜铃似的,

手里还攥着半块碎面具,指节都捏白了,像是死前还在掰面具。”沈砚的指尖冰凉。

他翻书时见过“开山神”面具的图——青面獠牙,额间画着朱砂八卦,下颌挂着串小铜铃,

是傩戏里驱邪的主神。按青溪村的规矩,跳傩时戴面具是“请神”,跳完必须亲手摘下,

用樟木粉擦拭干净,再放回傩戏阁的木架上,若是戴着面具过夜,就是对神的不敬,

会遭“神谴”。周守义是老班主,怎么会犯这种忌讳?“警察来了吗?”沈砚追问,

目光落在老人手里的樟木上——那木头纹理细密,是百年老樟,木纹里还透着点暗红,

是做傩面具的上好材料,“查出来是怎么回事了吗?”“来了,镇上的王警官,

带着两个小伙子,查了两天,没头绪。”老人把樟木放回铜盆,水纹晃了晃,

映得他的脸忽明忽暗,“村里老人都说,是他得罪了傩神。上个月城里来个老板,

开着黑色的小轿车,说要拍什么纪录片,给了老周一笔钱,

让他改《驱疫咒》的词——原来的词里有句‘神怒驱疫,人敬守规’,那老板说不吉利,

让改成‘人欢神乐,疫散安康’,老周居然就改了。”老人叹了口气,拿起编了一半的面具,

竹篾在他手里转了个圈:“更要命的是,

那老板还借了‘土地傩’的面具拍照片——那面具可是光绪年间传下来的,老规矩里,

借面具就得办‘送神礼’,杀只红公鸡,把血抹在面具额头上,再念三遍《送神咒》,

老周嫌麻烦,就直接借出去了。这不,神发怒了,收了他。”沈砚没接话。他不信鬼神,

但老人眼里的恐惧不像是装的——那是种刻在骨子里的敬畏,混着点惋惜,

像丢了自家传家宝似的。雾似乎更浓了,风裹着水汽吹进竹棚,桌上的竹篾轻轻晃了晃,

那个没编完的面具眼窝对着他,像在盯着他看。远处突然传来一阵隐约的锣鼓声,断断续续,

像从很远的地方飘来,又像就在耳边,敲得人心头发紧,那鼓点很轻,却很有节奏,

是《驱疫咒》开头的调子。“那是傩班的后生在练腔?”沈砚问,

他在资料里见过《驱疫咒》的鼓点谱,三轻两重,很容易记。老人摇头,脸上的皱纹沉了沉,

像被雾水打湿的纸:“是林深,老周的徒弟。老周走后,就他还敢往祠堂去,

每天早上都去敲两下锣,打两下文鼓,说要‘给神报个信,别让神忘了村里’。”他顿了顿,

又补充道,“林深是老周捡来的孤儿,八岁那年在山里头迷路,冻得快不行了,

老周上山采樟木时发现了他,把他带回来,教他跳傩,教他认字,把他当亲儿子待。

现在老周没了,这孩子……也快垮了,昨天我见他,眼窝陷进去一大块,跟几天没睡觉似的。

”沈砚谢过老人,从包里掏出笔记本,

飞快地记下“土地傩面具、送神礼、《驱疫咒》改词”几个字,字迹被雾水洇得有点模糊。

他顺着石板路往祠堂走,怀里的《湘西民俗考》仿佛沉了几分,书页间夹着的纸条上,

记着他查的“秋傩驱疫”流程——每年秋分那天,傩班要在祠堂跳三天三夜的戏,

第一天“请神”,用樟木枝扫祠堂的四个角,摆上糯米、红布、红公鸡;第二天“驱疫”,

班主戴“开山神”面具,拿着桃木剑跳《斩疫舞》;第三天“送神”,

把画着符咒的纸船放进村头的溪里,让水流带走“疫气”。他想起老人说的话,

周守义改词、借面具,若是放在平时,早被村民们拦下来了,这次怎么会没人反对?

走了约莫五分钟,祠堂的朱漆大门终于出现在雾里。门是虚掩着的,

门缝里漏出一缕香灰的味道,混着潮湿的樟木味,飘在空气里,像有人刚上完香。

沈砚推开门,院里的雾更重,几棵老樟树的影子在雾里晃,枝桠像披了黑布的人手,

垂在半空,叶子上的雾水滴落在青石板上,砸出小小的水痕。正屋门口站着个穿警服的男人,

四十多岁,头发乱糟糟的,额前的碎发沾着汗珠,贴在脑门上,嘴里叼着根快燃尽的烟,

烟蒂上的灰都快掉下来了。他看见沈砚,眉头立刻皱了起来,像被人踩了尾巴的猫:“你谁?

这里是案发现场,不让进,赶紧走!”“我叫沈砚,民俗研究所的,来调查傩戏古仪,

听说周班主出事了。”沈砚掏出工作证递过去,证件上还沾着点竹棚里的樟木灰,

他特意擦了擦照片那角,“我对青溪村的傩戏规矩有点了解,或许能帮上忙。

”男人接过证件,眯着眼看了半天,烟蒂往地上一扔,用脚碾灭,鞋底蹭出点火星,

在雾里闪了一下就灭了。“我是王建国,负责这案子。”他的声音有点哑,像是喊了太多话,

“你来得正好,里面那堆‘讲究’,我们这些粗人看不懂——老周死得蹊跷,现场是个密室,

门窗都从里面反锁了,没留下啥线索,就一个摘不下来的面具,村民还都说是神干的,

你帮着看看,能不能找出点门道。”王建国领着沈砚往里走,

正屋里弥漫着香烛和潮湿的味道,光线很暗,只有几扇小窗透进点雾蒙蒙的光,落在神龛上,

把面具照得半明半暗。神龛上摆着十几个傩面具,分两排码得整整齐齐,左边是“文傩”,

右边是“武傩”——文傩的面具多是笑脸,眉眼弯弯,有的还画着山羊胡,

比如“土地傩”“灶王傩”,颜料是淡青、米黄的;武傩的面具则面目狰狞,

青面獠牙的“开山神”,红面圆眼的“关公傩”,还有个画着金色鳞片的“龙王傩”,

颜料鲜艳,看着就有威慑力。“尸体是在那边发现的。”王建国指着神龛右侧的一扇小门,

门是木制的,上面刻着简单的云纹,“里面是傩戏阁,放面具和道具的地方,

老周平时就在那儿打理面具。”沈砚推开门,一股樟木和灰尘混合的味道扑面而来,

还带着点淡淡的松节油味。傩戏阁不大,也就十平米左右,靠墙摆着一排木架,

上面摆满了面具,大小不一,材质各异,有木质的,有竹编的,还有几只用陶土烧制的,

表面裂着细密的纹路,像老人的皱纹。地面是水泥地,中央有个用石灰画的圈,

应该是尸体躺过的地方,圈里散落着几片暗红色的纸屑,

还有一小块碎木片——是面具的碎片,边缘很整齐,像是被人故意砸断的,不是自然裂开的。

“门窗都是从里面反锁的,没有撬痕。”王建国跟在后面,声音压得很低,怕惊着什么似的,

“我们查了,门锁是老式的插销锁,插销上只有老周的指纹。死者手里攥的碎面具,

跟架子上那个‘开山神’面具对得上,你看——”他指着木架中间层,

一个青面獠牙的面具缺了个角,正好和地上的碎木片吻合,“那面具是老樟木做的,硬得很,

除非用斧头,不然砸不开,可现场没找到斧头,也没其他人的脚印,除了老周自己的。

”沈砚走到木架前,小心翼翼地拿起那个“开山神”面具——比他想象的沉,得有两斤重,

木质光滑,应该是被人反复摩挲过,面具内侧还能摸到淡淡的体温残留,像是刚被人戴过。

他凑近闻了闻,面具上除了樟木味,还有一股淡淡的松节油味——是用来调彩绘颜料的,

但这味道浓得反常,不像陈年老面具该有的,倒像最近刚涂过。“周班主平时谁跟他走得近?

”沈砚放下面具,指尖还留着樟木的凉意,“除了徒弟林深,还有没其他人常来傩戏阁?

”“老周是个倔脾气,除了林深,就跟傩班的老陈头走得近。”王建国靠在门框上,

掏出烟盒,抖了半天抖出一根烟,却没点燃,“老陈头就是村口编面具的那个老人,

跟了老周三十年,负责做面具、修道具,两人有时候能在傩戏阁待一下午,不知道聊啥。

”他顿了顿,又说,“对了,老周还有个远房侄子,叫周明,前阵子刚回村,

说要帮老周打理傩班的生意,其实就是想让老周把面具卖了,换点钱花。老周不同意,

两人还吵过一架,村里人都听见了。”沈砚的目光扫过木架底层,那里摆着个巴掌大的面具,

是个孩童的脸,眉眼弯弯,嘴角带着笑,彩绘已经褪色,露出底下的木头纹理,

边缘被摸得发亮。他弯腰拿起来,指尖摸到面具内侧有刻痕,翻过来一看,

是两个歪歪扭扭的小字:“阿深”。“这是林深的?”沈砚问,指尖顺着刻痕摸了摸,

那痕迹很深,像是刻了一遍又一遍,把木头都刻出了毛边。“老周跟我说过,

林深刚来的时候才八岁,怕生,老周就给他做了这个小面具,让他戴在脸上,说‘戴上面具,

神就会保护你’。”王建国把烟塞回烟盒,“林深宝贝得很,走到哪儿带到哪儿,

后来长大了,就把面具放在傩戏阁里,说‘让神看着它,就像看着小时候的自己’。

”沈砚摩挲着刻痕,心里泛起一阵疑惑。老周对林深这么好,林深怎么会在师父死后,

只说“神怒”,却不肯多提一句?他想起老人说的话——周守义改了傩戏的词,

还借了面具出去,或许,这不是神怒,而是人怨?有人因为老周改规矩、卖面具,杀了他,

再伪装成神谴?就在这时,外面传来一阵脚步声,很轻,却很稳,踩在青石板上没什么声音。

沈砚和王建国对视一眼,都屏住了呼吸。很快,一个穿灰色连帽衫的年轻人走了进来,

他个子很高,得有一米八五,肩膀很宽,连帽衫的帽子拉得很低,遮住了大半张脸,

只露出一截线条紧绷的下颌,皮肤很白,是常年不见阳光的那种白。

他手里拿着个深蓝色的布包,走到神龛前,放下布包,从里面掏出三炷香,

点燃后插进香炉里,动作很慢,很轻,香灰掉在手上也没察觉,只是盯着神龛上的面具,

眼神发直。“他就是林深。”王建国低声说,声音压得几乎听不见。林深上完香,转过身,

目光扫过沈砚和王建国,眼神很冷,像结了冰的溪水,没有一点温度。他没说话,拿起布包,

就要往外走,脚步很轻,像怕惊动了神龛上的面具。“林深,我们有几个问题想问问你。

”王建国上前一步,声音放软了些,怕吓着他,“你师父死的那天晚上,你在哪里?

做了什么?”林深停下脚步,帽子下的眼睛盯着王建国,沉默了几秒,

声音沙哑得像砂纸磨过木头,每个字都透着疲惫:“我在自己屋里练唱腔,练到后半夜,

累了就睡了。”他顿了顿,又补充道,“我什么都不知道。我师父是被傩神收走的,

因为他不尊重神,改了《驱疫咒》的词,还借了‘土地傩’的面具。”说完,他转身就走,

连帽衫的衣角在雾里晃了晃,像一片被风吹走的叶子,很快就消失在祠堂门口。

沈砚看着他的背影,心里的疑惑更重了——林深的话里透着一种奇怪的笃定,

不像是单纯的恐惧,更像是在掩饰什么,仿佛他知道真相,却不敢说出来。

沈砚低头看了看手里的小面具,内侧的刻痕硌着指尖,像个藏在木头里的秘密。